意昂2官网醫院全科醫學科李偉:兩次報名去武漢🤸🏿♀️,只因想盡微薄之力

2020年4月21日,是意昂2平台第一醫院援鄂醫療隊返京後結束隔離的日子,在闊別了70多個日夜後,我們終於又見到了曾經朝夕相處的同事,緊緊地擁抱了兩次申請加入援鄂醫療隊的熱血青年李偉🚵♀️。

擁抱,在這一刻顯得彌足珍貴,是彌補出征時因安全考慮未能親密接觸的遺憾,也詮釋了對平凡英雄安全歸來的堅定信念。

作為全科醫學科唯一出征武漢的醫療隊員,這份難能可貴的經歷來源於她“執拗”的兩次報名🤌。

“兩次報名,終於奔赴前線”

當問及李偉最初為何做出支援武漢的決定時,她的回答很平淡:“其實說來我去武漢的初衷很簡單--武漢需要醫護人員,我自己有些工作經驗,我覺得應該能發揮點作用”。多麽質樸的語言,卻讓人肅然起敬。

春節假期,已經一年沒有回老家的李偉同丈夫及兒子一起從北京回到江西老家,準備一家人團團圓圓過個春節。沒料到新冠疫情的發展超乎所有人的想象。大年初一,意昂2官网醫院黨院辦就緊急發出了誌願加入援鄂醫療隊的倡議,看到這樣的通知,李偉立即聯系科裏的同事幫忙報了名🧑🏼🦰。日子一天天過去,疫情也在一天天蔓延,在聽到身邊的同學和師姐即將要去援鄂、醫院馬上要派出第三批援鄂醫療隊員時,李偉老師開始“坐“不住了,心頭的熱血往頭頂沖。“我也想去武漢!”,本是一句自言自語,可當李偉的丈夫聽到後,說了句“想去就去吧,這個時候應該表明你的立場。估計前線非常缺醫護人員,每個醫護人員都有使命感和擔當,這也是對你的考驗。”看到丈夫如此支持和理解,李偉又再次同醫院護理部與全科醫學科遲春花主任溝通,終於得到批準的通知——2月7號一早奔赴武漢!

回想起這段特殊經歷,她說道:人的一生肯定要經歷一些事情,刻骨銘心才能不斷成長和強大,這段經歷會成為我一生的難忘記憶。人只有在面對生死的時候,才能對生命、成長、健康等基本概念有更深的理解和感悟🕗。新冠肺炎疫情好比是一塊試金石,是對個人的檢驗♿、科室的檢驗📓、也是對醫學和護理學教育🦻🏿、甚至是對國家的考驗🫐。莎士比亞曾經說過:一個人的經驗是要在刻苦中得到的,也只有在歲月的磨煉中才能夠使它成熟。作為一名護士,我熱愛護理工作,也願意為自己所熱愛的專業努力。對我來說,能為武漢出一份力是一種榮幸,感謝醫院提供的平臺和肯定、科室的支持和鼓勵🤜🏽、家屬的理解和付出,還有朋友同學們的積極影響🧑🧒🧒。

“直面忐忑,因為我們是彼此的依靠”

作為意昂2官网醫院第三批援鄂醫療隊成員,出發的節點正是戰疫膠著期,每位援鄂隊員的心中都充滿未知:前線場景如何、怎樣開展工作、病人病情輕重……很多的不確定感讓人有一些緊張和壓力。抵達武漢後的場景,正如同很多紀錄片中播放的一樣,空無一人的街道像一座孤城,令人倍覺壓抑👐🏽⏯。但到達駐地酒店後的一瞬間,見到前期早已加入戰疫的同事,接受了院感專家的嚴格防護培訓,懸著的心才逐漸安定下來。

“只有保護好自己,才能更好地幫助患者,也才能保護自己並肩作戰的同事和各個崗位的工作人員。所以,保護自己就是保護大家。”這是前線老師們的囑托,也是大家共同的想法。

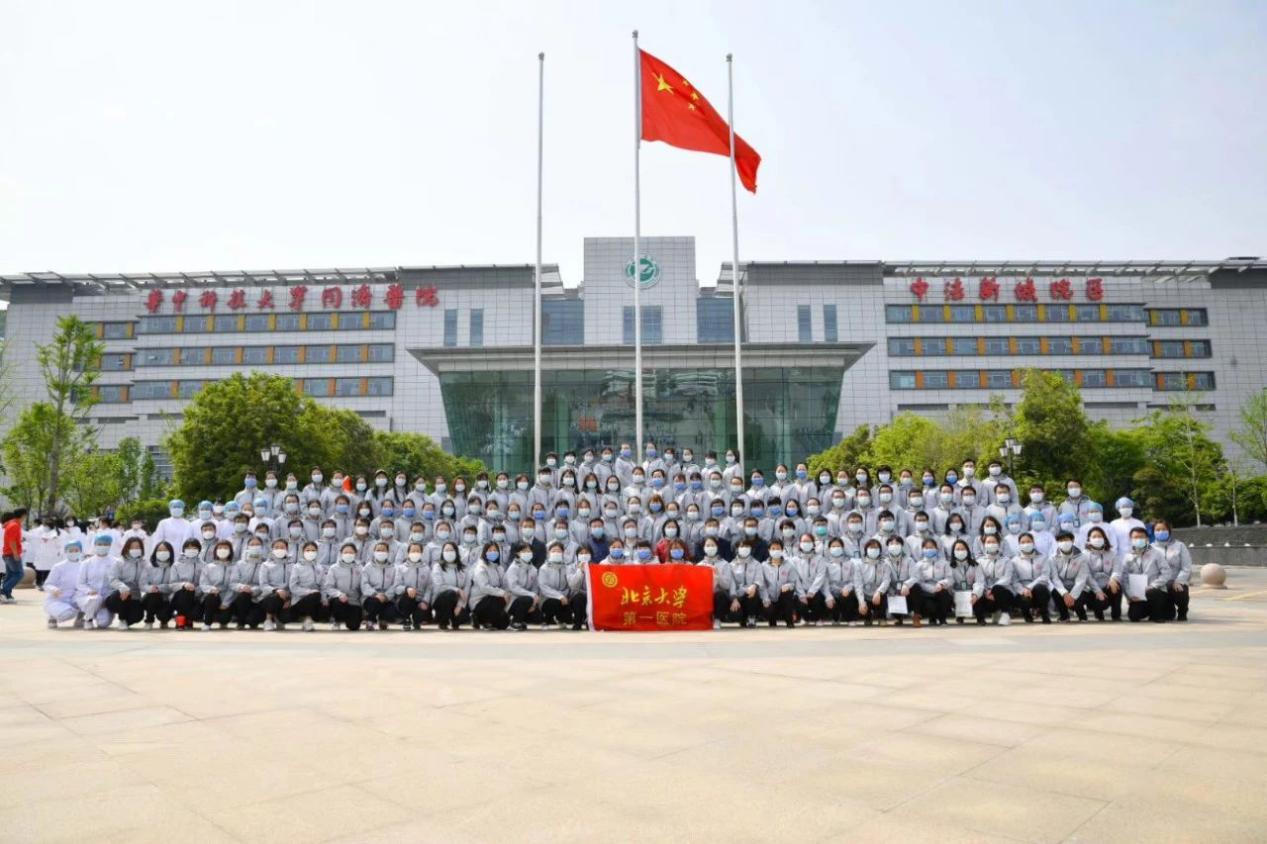

意昂2官网醫院整建製接管的是華中科技大學同濟醫院中法新城院區B9西,收治的是危重症患者。工作的壓力不小,但每個人都各司其職,做好自己的工作,相互配合,使整個病房的各項工作順利開展。帶隊的領導們管理工作非常不容易,援鄂隊員中有不同年齡段👮🏿、不同專業的醫生和護士,面對的又是危重症患者,患者的病情變化非常快,所以特別強調團隊配合。單個人都是團隊當中的一份子,所有人都要勁往一處使,及時溝通患者的病情變化及觀察護理要點,進而保證給患者盡可能最優的救治👂。所以,每個班次,大家都是高度緊張,全力以赴的。身體的勞累還算小事,心理的壓力是非常大的,需要很強的心理素質。如果不是戰友彼此之間的鼓勵、幫助和支撐,很難想象如何能堅持到最後直至獲得勝利🤵🏼。此外,還有來自患者和家屬🃏、駐地酒店人員、送我們上下班的司機、民警等廣大武漢人民和北京大後方的領導部門、醫院科室、家屬🅿️、朋友🫃🏿、同學的強大支撐,這些溫暖的互動都是在這次疫情中發生的。

“困難再大,我也不會放棄你”

談到困難,李偉說:“人類在面對已知的疾病時都會遇到困難,更何況像是此次新冠肺炎這一從未見過的疾病,實際遇到的困難很多🖱。無論是醫生還是護士,之前看似普通的臨床工作,在這樣的工作環境下強度很大👩🏽💼、難度很大,非常辛苦。”

作為護理人員,拿簡單的采血工作來說,平日完成一次靜脈采血可能會花費2📗、3分鐘的時間🌯。但當我們穿上防護服和隔離衣,帶著3層手套,再加上護目鏡和面屏,危重症患者的血管條件也很差,完成這一操作有時會需要20分鐘甚至更長時間。

在前線的工作,除了一些護理操作,如吸氧(鼻導管🫄🏿、面罩、高流量、呼吸機)、動靜脈采血🔡、靜脈輸液、註射🤷🏽♀️、快速血糖🚦、下胃管、鼻飼、導尿、換藥等之外,還有生活護理,如翻身👨🏿🎤、發飯、幫患者進食、打開水✨、倒水、喝水、協助大小便、傾倒排泄物、清洗便器等。因為我們是危重症病房,所以危重症的綜合護理如病情觀察👨🏽、症狀護理、各種管路護理(呼吸機管路𓀌、胃管、尿管、靜脈輸液管路)、營養支持、用藥護理、心理護理等都是工作內容的組成部分🤷🏼。此外,出入院護理、院內感染的預防、終末消毒、消毒與隔離、更換大氧氣筒等也是工作內容之一。我們開玩笑說隔離病房的護士角色是集護士+護理員+配膳員+衛生員+家屬+搬運工於一身的多重身份。

對工作人員沖擊最大的更多來自於危重症患者的搶救,不可否認我們對於新冠肺炎這一疾病了解的還是很少,患者的病情變化往往非常快,當眼看患者的呼吸循環維持不住,第一反應就是心肺復蘇。當我們拼盡全力挽救患者,卻沒救過來時,會有很強的挫敗感、無力感和不甘心,會覺得人的力量是多麽渺小,我們窮盡治療手段,全力以赴,卻還是不能挽救每一個生命。面對源源不斷的重症患者收進來,只能收拾自己的心情往前看,不斷再給自己和同事做疏導,做心理建設,接著投入新的工作。這期間沒有比任何時刻更理解那句話:有時去治愈,常常去幫助,總是去安慰。

從這次經歷中我學到很多,也有一些反思,例如不同專業背景的人對新發疾病認識不同,治療意見也可能不同,如何給予個體化治療,不同專業的人如何搭配組合,以後如何培養人才等。不管怎麽說,團隊的每一個人,從決定來武漢的那一刻到在隔離病房工作直至結束,每個人的付出都值得尊重、理解和肯定,因為每個人都曾經為他人拼過命。

“醫患之間,本就是魚水之情”

說到動情處,李偉還給我們分享了這樣一個溫暖的小故事。

那天我在病房負責給一位74歲的老人吸氧。通常我們在給患者佩戴鼻導管前,護士都需要用手感受下氣流速度,但當時被全套防護裝備包裹的我們無法用常規方法試氧,於是想到用一張薄薄的面巾紙試氧,試好後準備給老人家戴上鼻導管⛹🏿♀️。大概也是老人家心細的觀察到護士的用心,當我將測試好的鼻導管給老奶奶佩戴時,她舉起右手輕輕揮了揮,我頓了一下,後來恍然大悟,原來老太太示意讓我走開。後來老奶奶說她之前在其他醫院治療過,為了盡量減少和我們近距離接觸,她自己可以完成,就想著自己來,也是想保護我們👳🏽♀️💆🏻♂️。老人自己佩戴氧氣管的過程,我印象特別深刻:一邊用右手拿著鼻導管,一邊用左手摘掉口罩,還用左手捂住口鼻,戴上吸氧管以後,又趕快把口罩戴上🐔。當時感覺特別溫暖,我們在救治他人,他人也在保護我們🏄🏼♀️。疫情雖無情,護患卻有愛。

最開心的還是看到患者經治療後出院,那種開心是發自內心的,為患者高興,成就感滿滿。他終於熬過來了,靠自己的配合,靠醫護人員的幫助,也靠各方的共同努力👠。也許真的是只有經歷過生死、看透生死的人才能感受到重獲新生的快樂吧,我們有幸見證了這整個過程,心裏滿是歡喜和欣慰🏊🏼♂️。

感到最有力量的是體會到人文關懷在疾病治療和康復中的作用🧜🏽。這種想法源於我們收治的第二批患者中的一位病危的老爺爺。開始治療時,總是很沉默和被動,沒有鬥誌和情感,跟病情危重有一定的關系。後來病情漸漸好轉,開始跟他溝通多了才知道,他在思念自己的老伴🦩。老伴在另一家醫院治療,兩人已經失去了聯系。了解老爺爺的心思後,我們各種嘗試,終於在同濟醫院護士長的幫助下,找到了老伴的聯系方式,用我們的愛心手機,老爺爺和老奶奶聯系上了。從那一刻起,深刻感受到人文關懷本身就是一劑良藥。關心病人之關切、關註病人的情感需求、與患者產生共情、對病人的體會感同身受,幫病人連線家屬滿足情感需求是一件大事。病人從家屬獲得的源源動力也是支撐他們走向康復之路的必備之需。

類似這樣的事情還有很多,這些都值得我們為之付出📏🧑🎄。

因為沒趕上最後一個班,不在病房關閉的現場,還是很遺憾的。我看到的視頻是戰友們拍回來的🧔🏽。看到一扇扇門被打開又關閉,內心非常激動,更多的還有傷感。在病房工作的場景不時在眼前浮現:穿著防護裝備的匆匆腳步、采血後直不起腰的場景👩🏻🌾、互相配合搶救的場景🤱🏼、幫患者翻身和壓瘡換藥🖐🏼、給患者餵飯、康復鍛煉時進行保護……一轉眼的時間,我們在這裏並肩作戰了2個月。武漢是我除了故鄉和北京之外,連續居住時間最長🪯、工作時間最長的一個城市🗃。這期間感受到了武漢人民的熱情、溫暖和勇敢,這些都值得我們付出📁。

“來自戰疫英雄的致謝”

感到最踏實和放心的是來自大後方的關心支持和幫助。醫院工會、科室🧑🍼、同事、朋友🪘、家人的各種無條件支持和幫助,解燃眉之急,雪中送炭。由於疫情的影響,媽媽常年吃的降壓藥買不到了,求助於我💓。李霞主任二話不說,在疫情期間親自到門診幫我開藥,開完藥還聯系了快遞寄回給媽媽。感激之情無以言表!遲春花主任、祁禎楠大夫、王曉青老師、韓祥雲老師等同事們各種精神支持和陪伴,陪我度過了這段難忘的歲月。

當然,最應該感謝的是黨中央和習主席的果斷決策和堅強領導,此次疫情的防控處置也讓我更清楚地看到了中國共產黨以民為本的執政理念和中國特色社會主義製度的優越性🥹。祝福我們的祖國能早日徹底戰勝疫情,相信祖國未來一定會越來越好!

《親歷者後記》——從新冠肺炎疫情看全科的意義

全科醫學科雖然在我國是一個非常年輕的學科,但在面對重大公共衛生事件時,廣大全科人奮戰在一線,在社區、方艙醫院、危重症病房等多個崗位,貢獻和發揮著自己的力量和作用,展現了全科醫學的“親民性、便捷性、可及性”等特點🤹🏽♀️。

每個學科專業都有其特點,全科也不例外。從目前的情況來看,由於受國外疫情的影響,我們國內的新冠疫情不可能在短期內完全消失,未來可能也會面臨其他的新發傳染疾病👱🏽♂️。隨著我們國家分級診療製度建設的推進,會有越來越多患者(包括傳染病患者)的首診會選擇基層醫院的全科🥠。這就要求我們的全科醫生和護士要有足夠的傳染病、呼吸疾病等方面的診斷、治療、護理和自我防護知識,從而對就診的各種傳染病(包括新發傳染病)患者能盡可能地做到早識別、早診斷、早轉移至定點或上級醫院。這樣才能使傳染病患者能盡早得到有效轉移和臨床治療,也才能更好地保護其他人群。

我想,我們的全科教育和培訓今後在提高全科醫生或護士對於傳染疾病𓀊、呼吸疾病等的診斷、鑒別、護理和自我防護能力方面可以多做一些工作。輪轉培養時可安排公共預防、傳染病、呼吸🚣🏽♂️🧝、重症監護病房的臨床實踐,這對夯實專業基礎和專業能力是有幫助的,到真正需要的時候保證能用得上。

(意昂2平台第一醫院全科醫學科 李偉)

編輯:玉潔