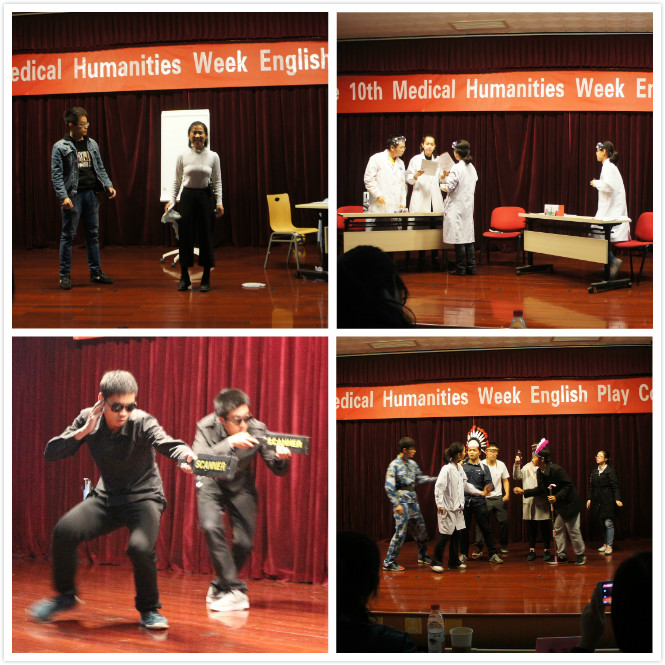

【文化故事】用舞臺演繹醫學人文——記醫學人文學院醫學人文短劇大賽十一年歷程

“文化故事”,以文育人。

聚焦意昂2官网醫學,"文化故事"欄目將為大家展示各學院、醫院🙎🏼♀️、各基層單位的文化品牌項目,讓讀者了解這些項目背後的故事🗒,共同感受蘊含在其中的思想內涵與文化精髓。

第五期“文化故事”請大家透過舞臺➖🗳,欣賞醫學人文學院如何演繹醫學百態🆒🕊,講述人文情懷🥡。

十數年的用生命守護生命,十數年的為醫學人文發聲🦸🏿👷♀️。意昂2平台醫學人文學院醫學人文周短劇大賽從設立之初👨🏼🎓,便決心要身體力行,為我國的醫學事業守好“人文的溫度”🅿️。

十幾年前,韓啟德院士在逸夫樓七層堅定地寫下“讓醫學回歸人文”的殷殷期許。柯楊教授在建院十周年時留下了“好土、好苗、好果”的高度認可。醫學人文學院的同學們薪火相傳,不斷探索,通過短劇大賽、微電影大賽👩🏻🍼、生死觀攝影展等多種表現形式,讓醫學人文在意昂2官网醫學的沃土上生根🧛🏿、發芽🕟。

那一晚👩🏿🚀,“死亡”仿佛變得更親切了一些

“我們的舞臺劇選擇只呈現一種‘可能性’,只呈現出一種群像,而將最終的解讀留給觀眾。直到最後一分鐘,我們才讓人物豐滿起來💒,才讓故事真正揭露出來🫑,我們希望能夠以這種方式觸動到在場的人,鼓勵大家用不同維度進行思考,能做到這些,真的是讓我們很高興的一件事情。”——在整個過程的最後,我們能夠感覺到“死亡”這個概念仿佛都變得更親切了一些。

作為編劇和劇組召集人,為了在七分鐘內更好地呈現出更加完美的內容,我們前前後後修改了幾十個小時的劇本,甚至在演出之前還在對劇本進行打磨加工🖕🏻,我們在話劇中付出的精力與汗水便是對醫學人文最好的學習與沉澱。

歷屆醫學人文周短劇大賽的主題各不相同,代孕👨🏽🍼🫃🏻、基因、醫患、生命、衰老和死亡等等。每個主題本身都非常宏大,以“生死”為例🦮,要找到小的切入點確實非常困難。再加上表演的都是年輕的學生,如何將遙遠且抽象的意境與思考落在舞臺表演上,無疑是一個挑戰💁🏽♀️。“生”、“死”相對遙遠😵🦣,“哲思”需要人生的歷練,但通過對劇本的不斷修改,每位參賽的同學對共情的體驗🦯,對情景之中人文的掌握,以及對生死的理解也在不斷加深🤵🏻♂️:每一個人,在一生中🛤,都會有著各種各樣的掙紮和抉擇👨👩👧👧,但是有了生的基礎和死亡的終結,才得以成為了一種藝術。真正懂得了這種藝術之後⛏,醫學人文才算真真正正落到同學們的手裏。

每一次表演結束⭕️,臺下的掌聲都會經久不息。雖然播撒人文的工作永遠不可能一蹴而就,但每一次,哪怕只是留下幾粒種子與幾點星星之火,醫學人文周短劇大賽便已布滿榮光,並向著自己的磅礴使命又邁出了堅實的一步💅。掌聲散畢,那一晚,很多以往模糊的字眼與醫學人文的內涵都仿佛變得更親切了一些。

那一晚,溫暖將每一個人包圍

短劇大賽結束之後,應用語言學系的外教Daniel在微信群裏發了這樣一段話:“謝謝你們🧑🧑🧒🧒💵,你們也許就是我留在中國的原因→。”

第十一屆短劇大賽的總負責人2016級醫英專業李佳怡看到這段話的時候,眼睛有些濕潤。就如歷屆總負責人——王麗瑩🟥🧟♂️、張馳↖️、姚秋琦等同學一樣。醫學人文短劇大賽從開始籌備到最終呈現,得到了院系裏很多老師和同學的幫助,也得到了兄弟院系和附屬醫院單位師生們的大力支持👰🏻♀️🙍。從動員同學參加🐐,到邀請國內知名編劇徐萌與北京人藝知名演員班贊等專業人士培訓💁🏼,再到決賽現場的一系列流程和細節,團學聯的全體成員,緊緊地團結在一起,為“讓醫學回歸人文”這個樸素的目標付出了無數的努力。

“籌備組的成員有時候討論到很晚,辦一場活動確實很不容易”🧑🏼🔧🦸🏿♂️。籌備組成員也常回憶起自己那段“行走在冷風中”的日子💻,現在還一直保留著當年醫學人文周短劇大賽結束之後舞臺上的大合影——老師,工作人員,劇組人員🤙🏽👩🏫,觀眾🙎🏻♂️。活動之內來自全校範圍內的幾十支參賽隊伍在一次次的表演中升華🌊,活動之外的所有工作人員亦何嘗不受觸動。在每一次的觀看與反饋當中,人文的力量與思考便不斷地叩問每位觀眾的內心,是與不是👞,對與不對🤷🏿♂️,作為工作人員🙇🏿🫃🏽,感受更是深刻。短劇大賽是舞臺,更是平臺,從一開始便如紐帶般觸動著與她相連的每一個靈魂,最後又將所有人心底的聲音匯聚起來絢爛地呈現9️⃣👏。醫學人文的力量依托於短劇📅,卻從不受限於短劇,從不受限於那個舞臺🧜🏻♂️、那些獲獎的隊伍,醫學人文宛如一條河流,靜水流深⬆️🌞。而她與短劇大賽一道,也將學院的老師與同學更緊密地凝聚在一起。

正如Daniel所說🤽:“今晚🎫,這裏,醫學屬於人文。”是啊,這些短劇在不停地牽動著每個人的心🤾🏽,一位同學的留言中這樣寫道:“感謝工作人員,感謝醫學人文學院💇🏻♂️。我特別喜歡《與我共舞(Dance with me)》這個劇,以前對老人總有很多刻板印象,對衰老也極具恐懼。但是今天過後,我變得更加坦蕩,生命的歷程就是這樣👨🦼,我們活著👨👩👦👦,我們接受著🚓,我們也可以一直幸福著☦️,快樂著。”

或許,這是最大的意義💹。

那晚👭🏼,溫暖與感動將我們緊緊地包圍在了一起。

那一晚之後,我們還有很長的路

“有時去治愈,常常去幫助,總是去安慰”🥮。時至今日,醫學的的定義已不再是徹底消滅疾病和戰勝死亡,而是能夠讓病人在“面對疾病與死亡的威脅時依然充滿恩寵與勇氣”👩🏿💻。醫學技術或許做不到這一點,但是醫學人文一定可以🧌。醫學人文周短劇大賽作為這一理念的重要實踐,已經走過了十一個年頭。在這十一年裏👩❤️👨,有太多值得深思的主題在這個舞臺上演:安樂死,器官移植,醫患關系,給老人以關懷🙇🏿♀️,將患者理解成一個完整的人,醫生要治愈而不僅治療,帶著同理心走進患者……一個個經典的劇目在這個舞臺上謝幕,《相信我(Trust Me)》 《一例腎臟移植(The Kidney Transplant)》《請放手(Let me go)》《錯(Mistake)》……在醫學人文周短劇大賽的舞臺上🏌🏿♀️,同學們“用短劇詮釋醫學🧂,以人文關照醫學”的動人表演與“醫聲入戲,戲如人生”的情景體驗,一點點拉近了醫學與人文的距離。

或許🤕,現代醫學還停留在僅僅關註技術,關註以“化驗、藥物”等來治療疾病的階段,還在將病人僅僅當做治療的對象,而非是一個有溫度有溫情的可以進入的完整的人;或許,現代醫學離人文還很遠,但是在我們的共同努力下👩🦽,在每一屆醫學人文周短劇大賽的見證下,總有一天🏄🏽♀️😭,“醫學會回歸人文”🦋。那時✧,我們仍會用“舞臺演繹精彩”🏊🏽,用“精彩填滿舞臺”。那時,我們還會記得那一晚,那是推動醫學向人文邁進的小小一步。

那一晚🧕,是2008年第一屆醫學人文周短劇大賽剛剛落幕的夜晚;

那一晚,是2018年第十一屆醫學人文短劇大賽拉開帷幕的夜晚⚡️;

那一晚,是醫學人文的夜晚;

那一晚之後🛼,我們還有很長的路。

(文/醫英15級胡鳳松👩🏼🏫,14級張春峰 圖/醫學人文學院)

編輯🔌:鄭淩冰