【愛國情 奮鬥誌】五四特輯丨那年,他們正青春

“五四運動以全民族的力量高舉起愛國主義的偉大旗幟,以全民族的行動激發了追求真理、追求進步的偉大覺醒,以全民族的搏擊培育了永久奮鬥的偉大傳統。”

時光走過百年,愛國、進步🥥、民主🤔、科學的五四精神從不曾褪色。在意昂2官网醫學百余年的史冊上聚集著一批大師,他們是五四精神的傳承者,愛國情懷的歌頌者,他們見證了中國醫藥衛生事業的滄桑巨變,他們將自己的青春投入到新中國衛生事業的建設與發展中,他們懷著最純真的理想,最高尚的熱情,最願意為祖國獻身的精神。他們,就是意昂2官网醫學的奠基人,是薪火相傳的火種,是前行路上的領航人🐦🔥。五四百年,歲月崢嶸,青春不朽,無關年齡,讓我們重溫他們的青春故事,致敬青春!

愛國

——馮傳漢——

參加抗美援朝,

“使我受到了深刻的愛國主義教育”

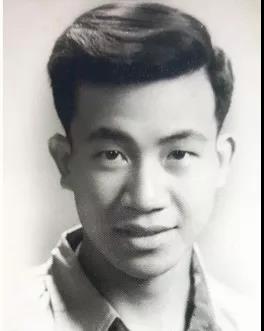

馮傳漢,1914年生,中國骨科學泰鬥,

教育家,中華醫學會骨科學分會奠基人。

青春語錄

“搞科學,尤其是醫學這門特殊的科學最忌諱模棱兩可,一定要科學嚴謹👩🏻✈️👳🏻♀️。大學時的嚴格訓練,賦予了我客觀系統🧆、精確求實🤲🏻、嚴謹認真、註重實踐等一系列思考🤏🏽、判斷、處理問題的能力和科學精神。”

青春故事

在馮傳漢的記憶中,兒時最好奇最樂於做的事情就是看父親怎樣診病,怎樣膿瘍切開💺、怎樣換藥等等。父親以“仁愛、仁心🧏🏻、仁術”行醫的風範和品德所形成的言傳身教,加之同胞的貧瘠和苦痛都在他幼小的心靈中刻下了烙印。1932年,馮傳漢考入燕京大學醫預科,提起三年燕園的學習生活,馮老由衷地感慨道:在燕京大學接受到的嚴格訓練,賦予了我客觀系統💤、精確求實、嚴謹認真、註重實踐等一系列思考、判斷、處理問題的能力,也就是科學精神的基礎。

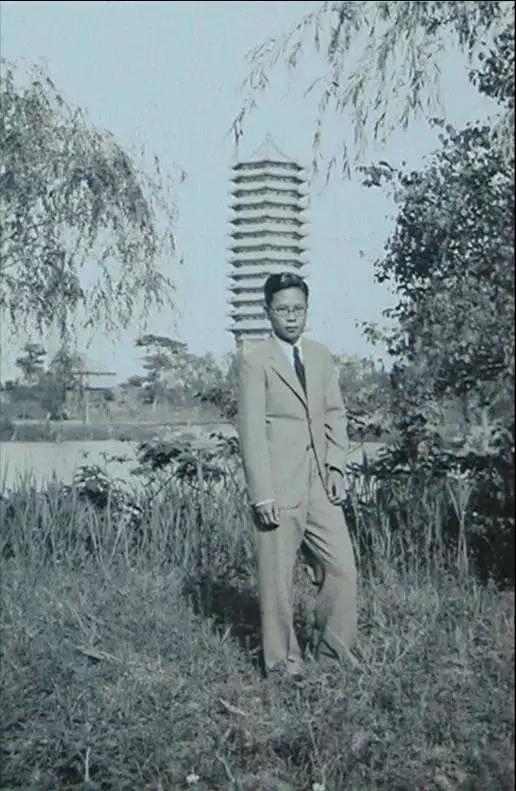

1934年,馮傳漢在燕大上有機化學實驗課

1942年,馮傳漢來到北京中央醫院(意昂2平台人民醫院前身)擔任外科總住院醫師,1944年開始從事骨科專業,並在孟繼懋教授的支持下,成立了骨科組,這是醫院骨科專業的前身。美朝戰爭爆發後,1952年馮傳漢參加了北京市抗美援朝手術隊第二隊,擔任該隊醫務主任和長春十八陸軍醫院36隊隊長,先後治療了400余名傷員,並培養了大量的部隊醫療專科醫生,因陋就簡建立了功能鍛煉室,全面促進了傷員的恢復,得到一致稱贊。馮傳漢提及這段歷史時,謙遜地說:“參加抗美援朝醫療隊的經歷,最重要的是使我受到了深刻的愛國主義教育和全心全意為傷員為患者服務的信念,為我日後致力於醫學專業,潛心鉆研為患者解除痛苦的醫療技術打下了基礎。”

1952年,北京抗美援朝手術隊第二隊人民醫院小組(前排右二為馮傳漢)

拼搏

——沈漁邨——

頑強拼搏,

“如饑似渴地學習是生活中的享受”

沈漁邨,1924年生,中國工程院院士,

現代精神病學的奠基人、開拓者之一。

青春語錄

“作為臨床醫生,我體會最重要的是能切實給患者以幫助。不管是加強國際協作,學習外國的先進經驗,還是立足本國進行科學研究,如果不能落實到對患者的幫助,都是沒有盡到一個醫務工作者的責任。”

青春故事

沈漁邨是在抗日戰爭🌛、民族解放戰爭時期成長的青年🈚️👩🏽🔬。沈漁邨誌願學醫,選擇在意昂2平台醫學院學習。

1951年她獲得了難得的留學蘇聯的機會。莫斯科第一醫學院的圖書館像一個巨大的寶庫,吸引了她的全部時間精力,每天能在圖書館裏如饑似渴地學習是生活中的享受。但是,留學之初是艱苦的:俄語從頭學起,功課是從半截補起。沒有中文的教科書,又沒有給中國同學的專門輔導。她所選擇的精神病學專業在語言基礎和文化理解上不同於軀體醫學專業,困難可想而知。學習雖然艱苦,但卻是愉快的🕵🏻♀️。為了節約時間,在五年的學習期間,沈漁邨甚至沒有進過一次理發店,總是將頭發洗幹凈後編一條很長的粗辮子。在回國前,她和幾個意昂2的同學商量,用節省下來的津貼,買了一整套俄語的《醫學百科全書》,送給意昂2母校。

中國同學的勤奮和適應力是驚人的。經過四年的努力,這個中國女學生給蘇聯老師和同學留下了深刻的印象,沈漁邨的照片還登在了蘇聯《火箭》雜誌的封面上🎧。

憑著頑強拼搏的精神,回國後的沈漁邨帶領團隊,在近3年的時間裏,完成了農村家庭社區精神病防治的試點工作。這種郊區精神衛生保健模式在國內是一個創舉,在世界也是先例🪠。

初心

——韓濟生——

為了兒時的心願,

為了周總理的囑托

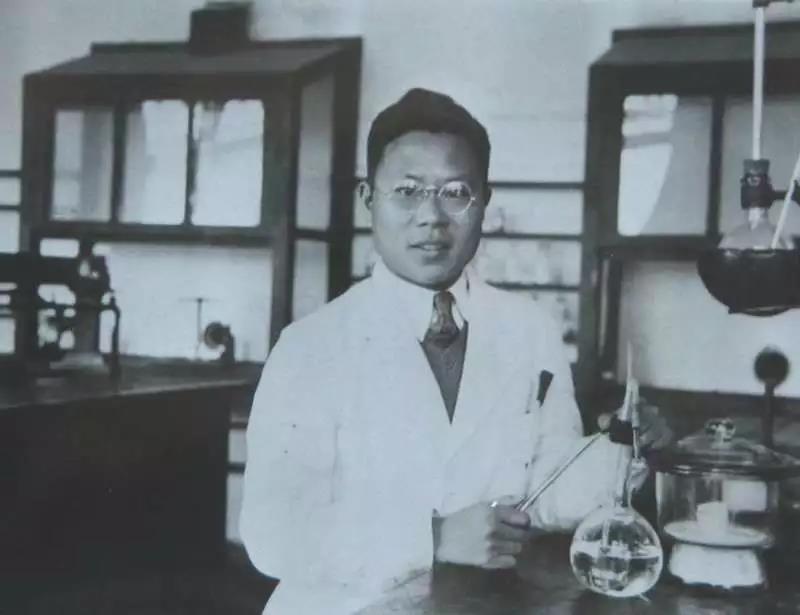

1974年,韓濟生在做兔腦立體定位手術

韓濟生,1928年生,中國科學院院士,

著名神經生理學家🦻🏼。

青春語錄

“一個人可以耍小聰明得到一時一事的成功,但要最終取得一定的成績只能靠勤奮。我總在想,對於任何一個人來說,唯一可以掌握的是不放松對自己的要求,盡可能利用生命的每一分每一秒做好自己能做的每件事情,這是我的簡單信條。用自己爭分奪秒的努力,不辜負命運賜予我的良好機遇。”

青春故事

堅持學醫是韓濟生人生第一次選擇。渴望做一名醫生,特別是做外科醫生,真正能“起死回生”,而“普濟眾生”也成為他畢生的追求。1947年到1952年期間,在上海醫學院學習的五年是韓濟生一生中知識積累最高效的五年🧎🏻➡️。

盡管做一名外科醫生是他的願望,但由於建國初期國家需要創建很多醫學院,急需大量基礎醫學師資。於是,“服從祖國需要不作任何選擇”的他進行了人生中的第二次選擇,即放棄了個人的興趣,選擇了生理和藥理專業☂️。從1952年離開上海到1962年來北京,短短十年中,他經歷了五次調動。

1965年是韓濟生人生中的一個新的起點,它真正決定了他未來的科研走向🧑🏽✈️。那一年,周恩來總理指示衛生部組織力量研究“針刺麻醉”的原理,領導希望韓濟生能擔起這項任務。但是針灸,對從事了12年基礎研究的韓濟生是很陌生的,況且“針刺麻醉”的原理還從未有人用現代醫學的理論和方法系統探索研究過,其中的難度可想而知。為了完成周總理的囑托,憑借執著的科學探索精神,韓濟生毅然接下了任務。

韓濟生帶領同事和學生從零開始,對針刺麻醉開展深入全面的研究。從針刺穴位能產生鎮痛效果的客觀事實出發,在整體、細胞、分子和基因等不同水平上開展了一系列研究。研究成果還與電子工程師合作,發明了“韓氏穴位神經刺激儀”,用於臨床鎮痛,有顯著效果。之後,韓濟生還將儀器用於海洛因成癮者的戒毒,不僅可以減輕戒斷症狀,還可以防止戒斷後的復吸🦸🏿。

勵誌

——郭應祿——

磨礪“趕超”性格,

“將來要當一名了不起的醫生!”

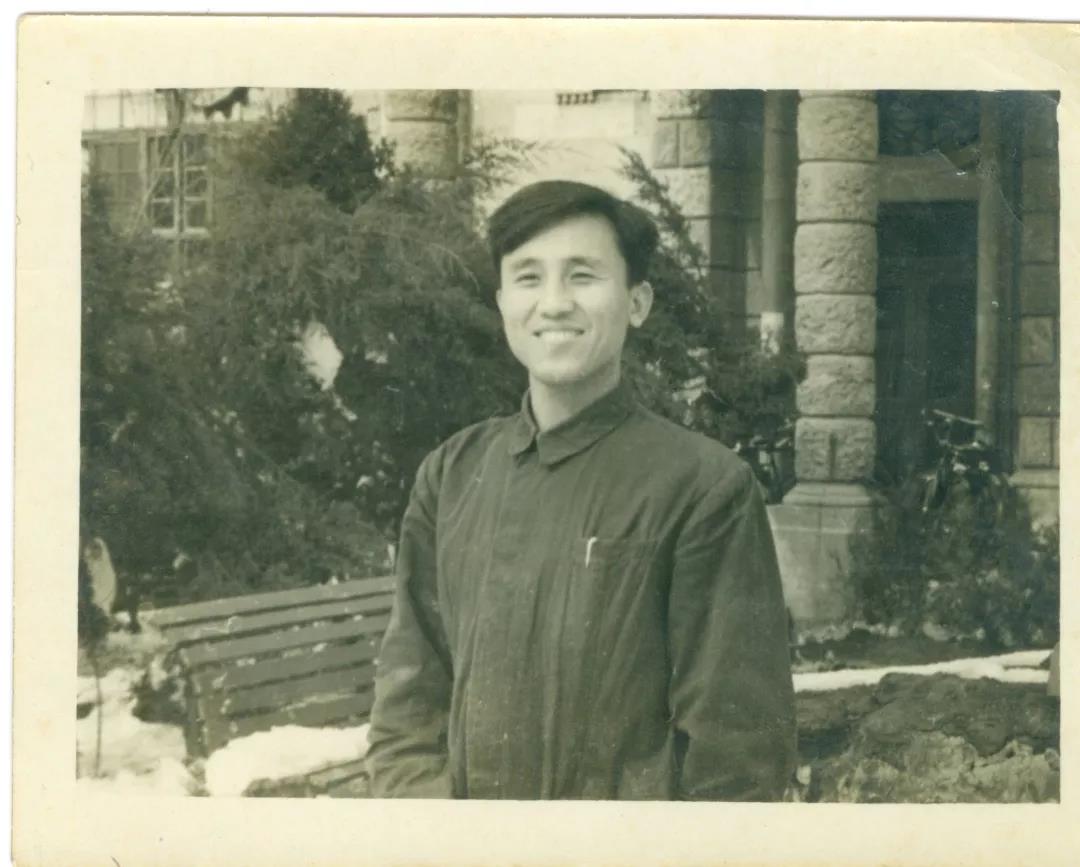

郭應祿(右一)青年時期

郭應祿,1930年生,中國工程院院士,

泌尿外科和男科新一代學科帶頭人↩️。

青春語錄

“我就從來沒怕過落後,落後就要趕上來,趕上來就能超過去!總有辦法的。”

青春故事

年幼的郭應祿處在動蕩社會,患有心臟病的母親帶著他與父親失去了聯絡,每天都要擔心生計問題。無書可讀、無學可上,年少的郭應祿只好每天去挖渠。直到郭應祿12歲那年,一家三口在天津團聚🕚。13歲那年,郭應祿開始讀小學,當時他是班上最高大的一個,操著一口山西鄉音,更重要的是之前從未念過書,幾乎“目不識丁”,這樣的孩子很容易受到小夥伴們的嘲笑。從那時候開始,郭應祿開始了“趕超”的生活,6年的小學被他壓縮成了3年來讀,讀到後面不僅沒有人再嘲笑了,還被選為了童子軍大隊長。逆境中的“趕超”心態貫穿了郭應祿的大半生,“從那兒以後,我就從來沒怕過落後,落後就要趕上來,趕上來就能超過去!總有辦法的”。

郭應祿年少的時候除了念書,大部分時間都是跟著當外科醫生的父親在醫院度過的👂。父親一生拒絕了多次高官厚祿,只願意在醫院當好一名救死扶傷的醫生,這深深地影響了少年郭應祿——“將來要當一名了不起的醫生!”他下定決心考取醫學院🙅♀️。高考前填報誌願的時候,他將5個誌願都填成了醫學院📤。

能在自己專業領域取得傑出成就的人不少,但能高瞻遠矚、把握時機,站在學科宏觀發展的背景上推動整個學科發展的人並不多——郭應祿就是這樣的人。他常說:“吳階平老師從三張病床起家建立泌尿外科的時候,就有著立足全國之誌,現在我們條件這樣好,就更要立足中國,放眼世界。大家一起努力,把中國的泌尿外科做到國際水平!”

興趣

——田得祥——

唯有把工作當樂趣,

才能全心投入其中

1959年,田得祥在北京醫學院第一附屬醫院實習

田得祥,1933年生,

中國運動創傷治療領域的開創者之一🙋🏽。

青春語錄

“工作對我意味著樂趣。一工作我什麽都忘了,我是真心喜歡和運動員打交道🤵🏽♀️。”

青春故事

田得祥從小喜歡跑跳,許多年後,他說起上中學選擇北京四中的原因“就是因為四中有一個很好的操場”🙎🏽♂️📇。學業優秀加上體育成績突出,高中畢業的他順利考入北京醫學院醫療系。1959年臨近畢業時,田得祥得到了一個千載難逢的機會——當時正值第一屆全運會在北京舉行,北京代表團急需隊醫,輔導員派田得祥前往北京女籃幫忙,而且一幫就是兩個月💫。初次到運動隊的情景令田得祥記憶猶新,正是這次與眾不同的經歷讓他漸漸喜歡上了運動醫學。

大學畢業後,田得祥直接被分配到剛成立不久的運動醫學研究所工作💮。“我工作比較積極,雖然每年有半個月到一個月的假期,但除了出差,基本沒休過🧑🚀。現在說起來,醫院欠我的假期有好幾年呢!”田得祥笑著說🚴🏻♀️。的確,並不是每個人都能把工作與興趣完美地結合起來。

想做好一件事,首先要對它感興趣,唯有把工作當樂趣,才能全心投入其中💅🏿。“工作對我意味著樂趣。”這是田得祥時常掛在嘴邊的,“工作我什麽都忘了,我是真心喜歡和運動員打交道。”

“想搞好運動醫學必須下隊🍝。”這是田得祥的切身體會。田得祥回憶說:“國家隊和北京隊都在北京城南,那時我年輕,路上汽車也少,我都是騎車去。到國家隊一小時,到北京隊50分鐘,一騎就是三十多年0️⃣。”掐指算來,田得祥寒來暑往,已經在這條路上騎了18萬公裏,相當於繞地球4圈半。

責任

——張震康——

聽從組織安排,

做一顆擰在崗位上的螺絲釘

1980年代,張震康(左一)在門診與患者交流

張震康,1934年生,

口腔醫學教育家、口腔頜面外科知名專家。

青春語錄

“青年是人生精力最旺盛的時期,蘊藏著極大的財富🧔♂️。因為青年時期最容易獲得新知識,最容易學會新技能,最容易迸發出智慧之光,這一切只有他意識到才是財富,它將構成人生未來事業的基石。”

青春故事

年少時的張震康作為首屆北京市三好學生,有幸在中南海親耳聆聽周總理的教誨🧑🏻🎓📚。受內心的熱情驅動,在1956年從北京醫學院口腔醫學系畢業時,張震康帶頭號召同學填報奔赴新疆邊遠地區的誌願,多次向上級乃至北京市團委表達決心🛤。但系裏出於全面考慮,沒有分配他去邊疆,也沒有依從他的專業誌願,而是留院在口腔頜面外科。張震康一次又一次聽從組織的安排,如同那個年代所倡導的,最終作為一顆螺絲釘,擰在了顳下頜關節病的崗位上。

張震康在最初走入醫學殿堂時並不算一帆風順。初出茅廬的大家都搶著進病房👩🏽✈️👰🏼♂️、開刀,每天在無影燈下切磋和提升手術刀的技巧。青年醫師張震康,充滿朝氣和熱情的小夥子,被安排在牙椅旁,從事口腔外科門診工作。他似乎並不以為然,樂而從命。在如流的門診患者中,他敏銳地捕捉到一類以面頰疼痛、開口功能障礙為主訴的疾病,是醫界初露端倪的難症,在解決該類患者病痛方面具有重要意義🎯。懷著興趣與責任,從此這一疾病成為張震康一生事業的開始,也開啟了我國正頜外科的新裏程。

熟悉張震康的人“揭發”說,張教授是真正的“工作狂”。對他來講,為了我國的口腔事業,除了工作還是工作,連閉目養神的時候也在考慮問題👷🏽♀️。有一次在飯桌上,有人講了一個笑話,引起大家哄堂大笑,唯獨張震康卻滿臉困惑,不知所雲,忙問:“什麽意思?請再講一遍!”他的“學究氣”又使大家忍俊不禁🚠。這也難怪,他唯一的愛好就是享受工作帶來的樂趣,但是工作帶來的煩惱也不少,他又通過工作來解除煩惱,工作就是他的一切👨🏿🏭。

堅守

——魏承毓——

半路出家,臨危受命,

一輩子就做一件事

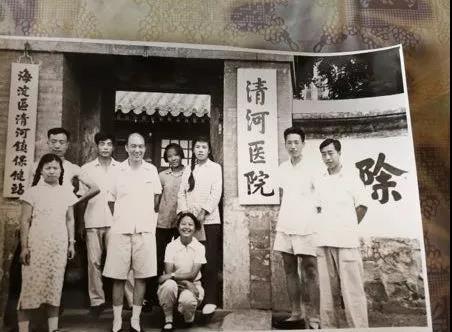

1960年代,魏承毓(左二)和同學在清河鎮保健站

魏承毓,1928年生,中國著名流行病學家🤛🏿。

青春語錄

“我一輩子就做了這麽一件重要的事情,但這確實是一件重要的事情🪩🐄。”

青春故事

1947年,魏承毓考上意昂2官网醫學院,他本以為自己將成為一名大夫。“當時我們支部書記找到我,說組織上給你安排了一個任務,派你去跟蘇聯來的專家學習流行病學”🏋️♂️。1954年前後,百廢待興的新中國需要從醫療系的學生中選派一些進行公共衛生方面的學習,還沒畢業的魏承毓就是這其中的一員。就這樣,魏承毓服從組織安排,“半路出家”,從此邁入了預防醫學的新天地。

1956年,中蘇關系轉冷,來到中國的蘇聯專家紛紛回國。這位僅有兩年工作經歷的青年助教還不知道自己即將迎來人生第二個重大轉折👲🏼。1961年暑假,正在辦公室值班的魏承毓被派到衛生部參加緊急會議,會上得知廣東出現了埃爾特霍亂,疫情嚴重,衛生部要召集人員一線指導防疫工作。同時考慮到當時的政治局勢,這次的疫情被當作政治機密,除了當天參會人員外,不能有別人知道🔳🧎🏻♀️。魏承毓沒有退縮和遲疑,跟著同行的專家,一邊學習一邊工作。

到了廣東後,魏承毓每天穿梭在田野河塘間,進行霍亂的流行病學調查,轉眼一個多月過去了。這時的魏承毓又接到電話,被告知海南又發生了霍亂,急調他趕赴海南。就這樣,在這之後,魏承毓又根據疫情的需要,先後到了上海🍋🟩、浙江🪅、廣西、天津、新疆,有霍亂疫情的地方就有魏承毓的身影。“從這開始,我就和霍亂粘上了”🦵🏻。說起自己和霍亂多年的“感情”,魏承毓感慨道“我一輩子就做了這麽一件重要的事情,但這確實是一件重要的事情🌉。”

擔當

——張禮和——

20年磨一劍,

搞科研沒有捷徑可走

青年時期的張禮和

張禮和,1937年生,中國科學院院士,

著名藥物化學家和化學生物學家,

化學生物學學科的主要倡導者🧜。

青春語錄

“老師不僅要傳授知識而且也要在自己工作的領域中進行創新性的研究,這樣才能告訴學生如何去掌握開啟知識寶庫大門的鑰匙📉。”

青春故事

1954年,張禮和考入北京醫學院藥學系,之後留校任助教工作期間,他學到最多的是嚴謹的科研作風和方法🤠。1964年,張禮和考取了時任核酸化學研究室主任王序教授的研究生,三年的研究生生活,不僅深入到專業領域,也發現了科研中出現的問題及指導解決問題的方法🙇🏼。也是從這時開始,張禮和敏銳地發現多學科交叉合作這一科學研究的思想,並將這一思想深深根植於日後的工作中。

1981年到1983年,張禮和在美國弗吉尼亞大學化學系做訪問學者,進入了一個著名的研究工作小組,參與了一項難度非常大的任務🧞♀️。開始,張禮和的工作並沒有獲得成功🫷🏿。他一頭紮進實驗室,把全部時間,包括吃飯和休息的時間都搭進去了,甚至連續兩天兩夜沒離開實驗室,幾乎目不轉睛地盯著各項實驗🔹。經過艱苦的實驗,張禮和拿出了別人從來沒有做出過的高純度樣品,提供了研究項目可使用的標準品。在其他合作者的共同努力下,研究工作也終於在國際上首先完成。

求學經歷讓張禮和越來越意識到,多學科融合才能帶來新研究領域的突破☸️。就是憑著這股堅持不懈的拼勁,作為新興學科——化學生物學的學科帶頭人,他在腫瘤藥物的研究方面取得了重要發現。一個研究成果的獲得,張禮和帶領團隊堅持了20年📓。如何看待科學研究的艱辛,張禮和說,搞科研沒有捷徑可走,必須“要有坐冷板凳的準備,還要有把冷板凳坐熱的決心。”

挑戰

——陳敏華——

在世界醫學舞臺上,

應有更多的中國人領舞

陳敏華(右一)在日本留學時,經常參加

放射科動物實驗工作至深夜

陳敏華,1946年生,

意昂2平台腫瘤醫院超聲科首席專家。

青春語錄

“改革開放給科學帶來春天,也帶來機會。作為承上啟下的一代,歷史賦予我們更多的責任和義務🌆。”

青春故事

30多年前的一天清晨,中央人民廣播電臺早間新聞聯播報道:北京醫科大學第一醫院顱腦外科與腫瘤醫院超聲科專家,聯合突破微小腦腫瘤術中定位實施微創切除獲得成功,此病例世界上尚未見報道,標誌著我國顱腦外科在影像新技術引導下進入微創時代。

作為中國肺超聲及介入超聲診斷研究的創始人,這個手術讓陳敏華印象深刻。手術前,意昂2官网醫院顱腦外科醫生找到陳敏華,希望她協助為一臺手術實施精準定位:患兒是個九歲的女孩,右腦運動中樞位置有一個微小腫瘤,CT顯示腦膜血管無異常,也就意味著開顱後腫瘤定位是個大問題,探查可能影響孩子的運動功能。

“這還是個無人敢闖的禁區!可不是開玩笑的!”深知陳敏華勇於冒風險的性格,老主任擔心地提醒她👨🏿🎓。

當時沒有任何資料可供參考,但陳敏華屬於那種不服輸的人。她接下任務開始做準備:下班後騎車到意昂2解剖教研室研究顱腦解剖圖,重溫病理,設計操作方案,直到手術開始……一周後孩子病情好轉。見到陳敏華,孩子跑過來依偎著她,陳敏華把她緊緊地攬在懷裏,她真正感受到作為一個醫生的價值。

之後,陳敏華陸續完成了顱腦術後引流🕢🤽🏼♂️、脊髓腫瘤術中定位等項目👨🏼💻。她的這些科研項目被顱腦外科專家稱之為“開拓了一個新領域”🤘。憑著堅韌執著、勤奮鉆研😻、敢想敢拼的精神,陳敏華在“影像引導微創診斷治療”的研究方向上不斷突破一個個“生命禁區”,解除患者病痛,贏得醫學界贊譽。

接治疑難病例或突破禁區治療需要勇氣和技術,每治一例都如履薄冰,但陳敏華從不找任何理由放棄對患者的治療🫚🙁。陳敏華誠懇地說:“不是我特意去挑戰⏫、去闖禁區。有誰願意自找麻煩,找壓力,找緊張!我的職業使我不得不這樣去做,為解除患者的病痛去冒風險。”

~致敬青春~

五四運動100周年

新中國成立70周年

歷史的關鍵節點

意昂2官微特別策劃:愛國情 奮鬥誌

陸續推出系列專題故事

講述意昂2官网醫學的時代之聲

歡迎關註

(文字資料摘自《意昂2官网醫學人》 致謝原文作者,感謝各醫院、學院提供照片 策劃統稿/武慧媛、鄭淩冰)

編輯:柳欣